平和憲法9条守る力 姫路から強く大きく

ブログ

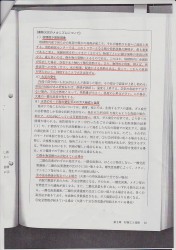

姫路市も加盟する日本水道協会が「水道水源地域に産廃処分場等の新設許可をしない」ように求める要望書を、環境省、国土交通省、環境省に提出していることが11日の委員会質疑で明らかになりました。

要望書には「産廃廃棄物による水質汚染事故・・・・・、さらには水道水質基準がありながら規制対象外の物質の流入など多大な影響を被っている状況にあります」と書かれています。

地方自治体の目的・役割は、「住民福祉の増進」と地方自治法には書かれています。自治体独自で条例を制定し、国の法律に上積みをして「住民福祉の増進」をする。これが自治体本来の役割です。

他都市では、水源地保護条例を自治体独自で制定し、水源地に産廃処分場などの新規建設を認めない条例を制定している自治体もあります。姫路市も産廃処分場の影響で水源地が汚染されるという認識をもっているのであれば条例を制定し水源地を守るべきです。

9日昼。姫路駅前で日本共産党労働者後援会の皆さんと街頭宣伝。日本共産党の働く人へのアピール「賃上げと、安定した雇用の拡大で、暮らしと経済を立て直そう」ビラを配布しました。春闘もいよいよ大詰めです、来週からは、大企業門前でも日本共産党アピールビラを配布します。詳しいビラの中身は日本共産党HPへ。

9日夜。「3.11東日本大震災2周年 原発ゼロ・復興と希望の集会」がイーグレ姫路で開催されました。メイン講師は武藤類子さん。福島原発事故後の福島の実情を自らの経験も踏まえて報告されました。歌あり踊りありの集会となり、最後は「原発のない未来、放射能の恐怖のない未来を目指し、共に力を尽くすこと。原発再稼動に反対し、今すぐすべての原発を廃炉にするべく立ち上がること」などの集会アピールが拍手で採択されました。

今日は「夢前町の自然を愛する会」と「子どもの未来を守る会」の皆さんが、T工業大学・Y助教授を招いて産廃問題学習会を開催しました。私も参加させて頂きました。

Y先生は、全国各地の産廃反対運動に関わってこられ、ゴミ弁連の弁護士さん達とも協力して数々の裁判闘争も闘ってこられた方です。化学が専門と先生はおっしゃられていましたが、なるほど住民運動に対する運動提案も科学的で、住民からの質問にも容赦なくズバリと答えられます。先週は社会科学の大学教授も夢前町に来られて学習会をされたそうです。住民運動の広がりが多くの支援者、協力者を得ています。地元では具体的にどのようにして産廃を止めるか、多くの支援者の助言のもと議論が始まっているようです。

昨年5月24日の神戸新聞記事です。以前ブログでもご紹介したものです。産廃排水の影響によって発がん性物質であるトリハロメタンの数値が、環境省の定める管理目標寸前まで上昇しているという内容です。

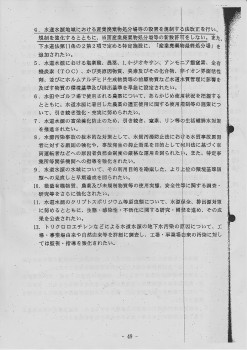

下図をご覧下さい。明石川上流では、4社の産廃事業者(内1社は経営破たんし神戸市が代執行中)が最終処分場を運営しています。4社合わせて安定型が約400万㎥、管理型が約190万㎥にもなります。斜線部分が最終処分場です。処分場上流のトリハロメタン生成能数値は0.086ですが、処分場直下では0.183、0.266と上流より2倍~3倍の数値となっています。トリハロメタン生成能は自然由来の腐葉土などの有機系物質からも生成されます。しかし、下図を見れば産廃排水の影響によってトリハロメタン生成能が極端に押し上げられていることは明らかです。トリハロメタン生性能数値が高い河川水に浄水過程で次亜塩素ソーダを投入することによって、発がん性物質であるトリハロメタンは生成されます。

安定型からの排水の影響なのか、管理型からの排水の影響なのかは現在調査中のようです。安定型処分場では、有機系廃棄物は搬入してはいけないという事になっていますが、姫路市宮ヶ谷処分場などを見ても明らかなように完全な分別は不可能です。管理型処分場では処分場底地に遮水シートを張り、集水し、排水処理をした上で排水する事になっていますが、それでもトリハロメタン生成能を押し上げるような排水をしているのでしょうか・・・。明石市と神戸市の調査を注意深く観察したいと思います。

沖縄でも、辺野古への米軍基地移設を巡って大規模な住民反対運動が展開されています。県知事、県議会、県内全41市町村長、市町村議会が反対し「県内移設断念」を求める「建白書」を政府に提出しています。「沖縄の基地負担軽減」「ジュゴンの生息する美しい海を守れ」など基地移転の住民の思いは様々です。それにも関わらず、安部首相は22日の日米首脳会談で辺野古への米軍基地移設を約束しました。

遠い沖縄の地で起こっている事のようですが、姫路市夢前町でも住民の声に全く耳を傾けない産廃処分場建設計画がすすめられています。産廃処分場建設など、いわゆる迷惑施設建設時には住民からの反対運動などが少なからず地域で起こっています。中には「どこかに必要な施設だから」と受け入れを認める住民もたくさんおられます。もちろんこれは善意からくるものです。ただ、この考えからだとゴミ問題の根本的解決はされず永遠にどこかの地域で処分場問題の紛争がおこるでしょう。以前もブログでご紹介しましたが、ここ20年くらいの間に多くの公害問題、住民の反対運動などを得て、不十分ではあるものの環境基本法に関わる法が5~6本策定され施行されています。その結果、産廃最終処分量は、これまでの総産廃排出量の20%から5%程度にまで減っています。運動の力で国の法を変え、産廃の大量排出元である大手企業にまで法の網を被せるところまで前進しています。住民運動の大きな成果です。

基地問題、産廃問題の根本的解決の道はどこにあるのか多くの方と議論を深めていきたいです。

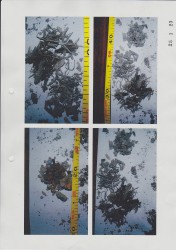

平成25年1月10日、成臨興業が管理運営する宮ヶ谷最終処分場で新たに木くず混じりの土砂370トンが姫路市職員によって確認され徹去指導されていた事がわかりました(図1)。宮ヶ谷処分場で、新たに発見された木くず混じりの土砂は(写真1)にあるように細かい木くずが土砂の中に混ざり合っていたものです。「安定品目と安定品目以外の分別は不可能である」とした裁判所の判決がなるほどとうなずける事例です。これまで宮ヶ谷処分場では、大量の金属クズ、木くず紙くず、乾電池、プリント基板などの搬入不可品目が発見されています。これまでの宮ヶ谷最終処分場での搬入不可品目の受け入れについては、日本共産党が議会でも指摘し、姫路市当局も認めている様に、事業者側の不備による受け入れが相次いでいます。今回の事例については、もちろん事業者側の不備であるという事は言うまでもありません、ただ、細かい木くず混じりの土砂の混入という、「5品目以外との分別」という安定型処分場のもっとも大事な部分での法的限界をあらためておもわせる事例です。全国的にも安定型処分場では火災例が多く報告されていますが、有機系廃棄物の火災発生メカニズムについては(図2)のような指摘がされています。姫路市には宮ヶ谷処分場の徹底した地熱調査、ボーリング調査を求めます。

(図1)姫路市提供資料

(写真1)姫路市提供

(図2)産業廃棄物処理事業振興財団資料 一部抜粋