平和憲法9条守る力 姫路から強く大きく

ブログ

本日3月11日は、東日本大震災・原発事故から5年目を迎えるメモリアルデーとなりました。被災にあわれた全ての皆さんに心からの哀悼を捧げます。早朝姫路駅で「被災者の生業と生活の再建、原発ゼロの日本を」と谷川まゆみ市議と訴えました。

以下は 日本共産党幹部会委員長 志位和夫の談話

東日本大震災と福島原発事故から5年という節目の年を迎えました。あらためて犠牲となられた方々に哀悼の意を表するとともに、被災者のみなさんにお見舞いを申し上げます。復興に向けてねばり強い努力を続けている被災者のみなさん、自治体のみなさん、そして被災地への支援を続けておられる全国のみなさんに心からの敬意を表します。

東日本大震災と福島原発事故からの復興を成し遂げるために、国民とともに最後まで力をつくす決意を表明します。

被災者支援の打ち切り・縮小をやめ、最後まで国の責任を果たせ

被災者の生活と生業(なりわい)の再建に、最後まで国が責任を果たすことを強く求めます。国の被災者支援策の打ち切り・縮小は絶対に許されません。

大震災から5年が経過しましたが、今でも、17万4000人もの被災者が、プレハブの仮設住宅などで不自由な避難生活を強いられ、震災関連死が3400人にものぼっています。

被災地では、住宅再建や災害公営住宅への入居は、まだ途上であり、地盤のかさ上げによる中心街、商店街の再建は緒に就いたばかりという段階です。とりわけ住宅の再建は、建築資材と建設費の高騰も加わり、さらに大きな困難がのしかかっています。現行300万円の被災者生活再建支援金を500万円に引き上げるなど、国が住宅再建支援策を緊急に拡充することが必要です。商店・商店街の再開・再建への抜本的支援策もいよいよ重要になっています。

厳しい避難生活が続く中で、被災者の命と健康の問題は、心のケアも含めてますます重要になっています。医療や介護の負担軽減は、被災者にとって「命綱」というべきものであり、国が無慈悲に支援を打ち切った後も、岩手県や石巻市、気仙沼市などで継続されています。国の制度として復活することを強く求めます。

また、被災者や地域のコミュニティー、自治体の自主的な知恵と努力が発揮できるようにしてこそ復興の足取りも強くなることは、この間の被災地の取り組みで明らかになっています。上からの画一的な押しつけでなく、それぞれの地域の自主性を発揮した復興策が求められています。

住宅の再建も、被災地の復興も、これからが正念場という段階を迎えています。それにもかかわらず政府が「5年間の集中復興期間終了」をひとつの口実としながら、国の被災者支援策、復興策の縮小・打ち切りをすすめていることは重大です。5年という月日の間に、復興への新たな困難や障害が生まれ、被災者の高齢化もすすんでいます。打ち切りや縮小どころか、被災者によりそい、被災地の困難を解決するための支援の抜本的な拡充こそが求められています。

被災者の生活と生業の再建、被災地の復興に、最後まで国が責任を果たすことを強く求めます。

原発推進と一体の「福島県民切り捨て」を許さない

原発再稼働・推進のために、除染と賠償の打ち切りなど福島原発事故を「終わったもの」とする政府の姿勢は許せません。国と東京電力の責任で、戻りたい人も、戻れない人も、すべての被害者の生活と生業の再建を支援することを強く求めます。

福島では、原発事故から5年が経過しても、いまだに約10万人もの人びとが県内外での避難生活を余儀なくされています。福島第1原発の放射能汚染水は増加に転じ、1日550トンにも及び、5年を経過しても、溶け落ちた核燃料の状態さえわからず、「収束」とは程遠い状況です。

ところが安倍政権は、原発再稼働を強引におし進める一方で、「原発事故はもう終わった」といわんばかりの「福島県民切り捨て」を露骨にすすめようとしています。

「オール福島」の声である「県内原発全基廃炉」の要求に、安倍政権は「事業者が判断」として背を向けています。

「帰りたくても帰れない」という実態があるにもかかわらず、避難指示を解除し、それと一体で、賠償も打ち切ろうとしています。

安倍政権が、昨年6月の復興指針改定で、期限を切った賠償打ち切り方針を打ち出したもとで、賠償の打ち切り、値切りなどがいっそう露骨になっています。東電が、「中立・公正な国の機関」として設置されたADR(原子力損害賠償紛争解決センター)の仲介案も拒み続ける例が多発しています。加害者であることを忘れたかのような国と東電の姿勢を許すことはできません。

被災者を分断する「線引き」や排除、「期限切れ」を口実にした切り捨てを行わず、原発事故前にどこに住んでいたかにかかわらず、避難している人もしていない人も、故郷に戻りたい人も戻れない人も、すべての原発事故の被災者が生活と生業を再建できるまで、国と東電が責任をもって支援することを、強く求めます。

安倍政権の「福島県民切り捨て」の政治は、「原発固執政治」と表裏一体のものです。しかし、「原発固執政治」は二つの深刻な矛盾に突き当たっています。

第1は、原発に対する国民の認識の発展です。再稼働反対は、どんな世論調査でも半数を超えています。一昨日、大津地裁が高浜原発の運転差し止めの仮処分決定を下し、再稼働した原発が停止させられるという事態になりました。安倍政権の「新しい安全神話」は通用せず、原発には他の技術にない「異質の危険」があることも国民的な認識になっています。そして、原発が稼働しなくても電力不足も電気料金の高騰も起きておらず、「原発ゼロ」でもやっていけることが国民的体験となりました。

第2は、「原発固執政治」と、原発という技術システムの矛盾が、あらゆる面で限界に達していることです。政府の原発依存の発電計画を続けると、危険きわまりない老朽原発の稼働が常態化します。

さらに本質的な矛盾は「核のゴミ」問題です。使用済み核燃料が各原発の核燃料プールからあふれ出そうとしていますが、再処理工場の稼働のめどはたちません。たとえ再処理しても、高速増殖炉もんじゅが動かないので、使い道のないプルトニウムが蓄積されますが、核拡散防止の観点から利用目的のないプルトニウムの保有はできません。

安倍政権の「原発固執政治」は、国民との矛盾を深め、技術システムという面でも行き詰まっています。日本共産党は、安倍政権の原発再稼働・原発輸出の暴走をストップし、「原発ゼロの日本」を実現するために、国民のみなさんと力を合わせて奮闘する決意を新たにするものです。

復興とこれからの災害対策に生かす“5年間の総括”を

災害列島日本で国民の命と財産を守るためにも、5年間の真摯(しんし)な総括で、国の責任を明らかにし、今後の教訓とすることが必要です。

5年という節目の年を迎え、東日本大震災と福島原発事故の被害が、どうしてこのように甚大になってしまったのか、5年間の関係者の懸命の努力にもかかわらず、被災者の生活と生業の再建と被災地の復興がなぜ大きく遅れているのか、どんな困難に直面しているのか、などの視点から“5年間の真摯な総括”を行うことが、被災地の復興とともに、今後の災害対策をすすめるうえでも、きわめて重要です。

東日本大震災は、未曽有の大災害となりました。ところが、国の被災者支援策や復興策は、旧来の災害関連法律に基づいたままであり、未曽有の大災害にふさわしく被災者と被災地を支援する抜本改正は行われていません。

とくに、国が被災者の住宅再建への支援を300万円に据え置いたままにしていることが住宅の自力再建への大きな困難をもたらしています。岩手県では、県・市町村が独自に加算支援を行い500万円から1000万円超の補助を行っていることが、住宅再建にむけた被災者の決断をうながし、はげましていますが、自治体の独自施策まかせにすることはできません。住宅が再建され、人々が暮らし始めてこそ、被災地の産業も、商店街も復興のめどがたちます。住宅の再建は、復興の大前提であるにもかかわらず、政府が住宅再建支援策の拡充を拒み続けていることが、復興の遅れの重大な要因になっています。

学校、病院、公共施設、道路などの再建には「元の場所に元の規模で」という「復旧原則」が国から押しつけられ、「津波に流された場所にまた同じものをつくれというのか」という自治体や被災者からの怒りの声が突きつけられました。この5年間、被災地は、大災害の実態、被災者の実情とかみ合わない、国の災害復旧関連法の「しばり」とのたたかいを強いられ続けてきました。

さらに、「アベノミクス」による消費税増税、資材高騰と建築費の上昇などが、住宅再建、公共施設・道路・港湾の再建、地域産業の復興、商店街の再開などに大きな障害を持ちこみ、被災地の基幹産業である農林水産業に大打撃となるTPP(環太平洋連携協定)推進が事業再開への意欲と展望を失わせ、原発再稼働・推進策のために「福島県民切り捨て」をおし進めたことなど、政府が被災者から希望を奪ってきたことにも政治的な総括が必要です。

「自分たちの困っていることは、いまの制度のままでは繰り返されてしまう」――こうした被災者の声に応えることは政治の責任です。災害列島の日本で、防災と減災、被災者支援の体制とあり方を、東日本大震災と福島原発事故という未曽有の大災害の真摯な総括とその教訓を踏まえて、抜本的に見直すことを強く求めます。

大震災を憲法改定に利用するな

大災害と被災者を憲法改定という政治的野心に利用することは断じて許されません。

安倍政権は、災害関連の法整備や制度の拡充には背を向けながら、災害を口実に「緊急事態条項」を設けるなど、憲法改定への動きを強めています。被災地からは、東北6県の弁護士会をはじめ、「東日本大震災を改憲に利用するな」という怒りの声があがっています。

災害を憲法改定という自らの政治的野心に利用する安倍政権の姿勢は断じて許されません。東日本大震災の被災者の生活と生業の再建のために、法改正、制度改革を含めて、国の責任を果たすことこそ求められています。

姫路市内の都市計画道路・公園の見直し素案が示されています。

都市計画道路見直し素案 ← 青字クリック

都市計画道路については、計画決定された区域では3階建て以上の建築物建築などに制限が掛かります。しかし、これまで計画決定はされたものの30年も40年も道路建設の着工がされないなどの事態が全国各地でおこり、司法判断でも長期間にわたる建築制限に懸念が示されています。そのような実情を踏まえ、兵庫県では「都市計画道路見直しガイドライン」を作成し、かつて計画決定されたものの長期にわたり未着工の区域については都市計画道路や都市公園の計画決定見直しを進めています。

一方で、中途で道路建設工事が中断される地元住民からは「これまで行政に協力し土地を提供してきたのに道路建設が途中で中段されるのには納得ができない」などの声も挙がっています。行政には住民の声を十分に汲み尽くした判断が求められます。

都市計画道路見直し素案で計画廃止候補とされた素案27番、夢前川左岸線。廃止されれば中途で道路が途絶えることになります。

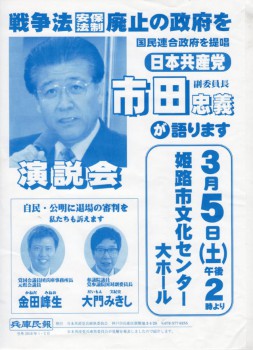

5日、日本共産党幹部会副委員長の市田忠義参議院議員を迎えての演説会が姫路文化センター大ホールで開催されました。

かつて兵庫選挙区では定数2で大沢たつみさんを国会へ送り出して頂きました。7月の参院選では定数が2から3へと1議席増えます。戦争法を廃止し、命と暮らしを守る金田峰生さんを今度こそ必ず国会へ!!たくさんのご参加本当にありがとうございました。

5日、姫路文化センターで金田峰生参議院予定候補

3月5日(土)午後2時より、姫路文化センター大ホールをお借りしまして日本共産党演説会を開催します。

メイン弁士は日本共産党幹部会副委員長の市田忠義参議院議員です。注目の「戦争法廃止の野党共闘」について大いに語ります。金田峰生参議院予定候補、講演依頼で全国引っ張りだこの泥憲和さんもお話します。西播各地域からバス運行します。皆さんこぞってご参加下さい。お問い合わせは 0792-88-4110 日本共産党西播地区委員会

17日、森ゆき子市議らと英賀保駅宣伝からスタート。その後、谷川まゆみ市議と姫路市打越にある宮ヶ谷産廃最終処分場周辺住民と懇談。

谷川まゆみ市議と処分場前で。後方に見えるのが宮ヶ谷最終処分場。

現在の宮ヶ谷最終処分場

これまでもご報告してきた通り、成臨興業㈱が管理運営している宮ヶ谷最終処分場では、搬入不可品目の受け入れ・許可区域外への廃棄物投棄・埋立容量超過など違法行為が繰り返し行われ平成26年4月には姫路市から許可取消しと埋立容量超過分の搬出を命じられています。姫路市は成臨興業㈱に対し、容量超過分約10万㎥(10tダンプ6㎥換算で約1万7千台分)の内、約1万7千㎥を平成30年1月31日までに搬出するよう命じています。しかし、未だ全く搬出はされていません。

現在宮ヶ谷処分場は、兵庫県治山課の指導によって搬出を命じられている土砂混じりの廃棄物の上に植林を行っています。県は処分場業務が終了しているので、当初の林地開発申請通りに森林に戻しなさいという指導を成臨に対し行い、超過分の廃棄物を搬出する際には植林した樹木を掘り起こしてもいいという立場です。県と市の縦割り行政極まれりです・・。

平成28年2月5日、成臨興業㈱は地元自治会に対し、宮ヶ谷処分場に太陽光パネルを設置したいと説明会を開催しています。太陽光パネル設置のみに限れば一切の行政許可は必要ありません。ただ、宮ヶ谷処分場にパネルを設置するには①容量超過分の廃棄物を搬出しなければならない②当初の林地開発申請を変更しなければならない、という2つの課題をクリアしなければ太陽光パネルを設置することはできません。成臨は地元住民に対し、廃棄物を搬出する事業資金を捻出するため太陽光パネルを設置したいと説明しています。しかし、少なくとも成臨には①太陽光パネルを設置したもとで廃棄物を搬出する事が可能なのか②パネル発電量とそれに伴う事業収益を明らかにし、その事業収益によって10万㎥もの廃棄物を搬出する事業資金を捻出することが可能なのか、を行政・住民に対し説明しなければなりません。

当初、夢前町での産業廃棄物最終処分場設置計画を推進していたのは成臨興業㈱であり、その最中で宮ヶ谷処分場での不法行為が次々と明らかになりました。その不法行為は新聞報道もされ刑事告発もされており、姫路市の対応を市民のみならず産廃事業者も大変注目しています。今後の不法投棄を根絶するためにも、不法投棄に対する厳しい姿勢と対応が姫路市には求められています。